-

-

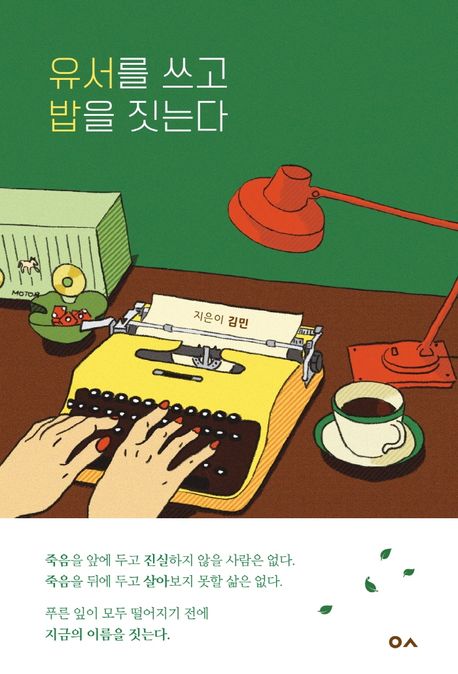

도서 유서를 쓰고 밥을 짓는다

소장정보

상세정보

누군가 차려준 밥을 먹는 것보다 감사한 일이 있을까. 누군가에게 밥을 대접하는 것보다 기쁜 일이 있을까. 누군가와 밥을 나누는 순간보다 멋진 일이 있을까. 나에게 밥을 지어주는 것보다 거룩한 일은 없다. 사람만이 밥을 짓는다. 살아있는 사람만이 밥을 먹는다. 밥을 짓는 것은 지금과 내일을 잇는 일이며 유서를 쓰는 것은 아직 오지 않은 내일을 상상해 지금을 껴안기 위해서다. 아무것도 아닌 지금이 누구의 것도 아닌 푸름임을 깨닫고 지금을 사랑하는 일이다. 유서를 쓰면 질문하게 된다. 나를 지워버릴 만큼 지금의 일상이 소중한가? 언젠가의 행복은 지금의 기쁨을 포기할 만큼 멋진 일일까? 꽃 한 송이에 머무른 발길 하루가 싱긋 웃어주고, 다정한 말 한마디 건네니 사랑이 꼭 안아 준다. 기적은 일어나지 않는다. 바로 여기에 있다. 사는 게 원래 그런 거라지만 삶은 내가 그려가는 것이다. 나를 위해 멈춰선 지금, 끝을 생각할 때 열리는 세계가 있다. 그곳에서 다시 시작되는 이야기가 있다. 유서에는 인생이라는 이야기의 지은이가 될 힘이 깃들어 있다. 유서를 쓰고 밥을 짓는다. 우연한 탄생과 필연적 소멸 사이에서 지금이라는 인연을 사랑하기로 한다. 푸른 잎 떨어지기 전에 날 위해 꽃을 피운다. 지금의 이름을 짓는다. 유서를 쓰고 밥을 짓는 행위는 대척점에 서 있는 듯 보여도 실은 같은 곳을 향하고 있다. 나로 살기 위해 쓰고 나를 위해 짓는 거다. 오른발 다음에 왼발을 내미는 것처럼 하나로 이어져 있는 행위다. 유서를 꼭 엔딩 크레디트로 써야 할까? 나를 세계의 주인공으로 캐스팅하기 위한 도구로 사용할 수 없을까? 오징어 게임에서 오일남은 제발 그만하라고 너무 무섭다고 이러다 다 죽는다고 소리쳐 싸움을 끝낸다. 어차피 우리는 모두 죽는다. 본능적으로 외면하고 있을 뿐이다. 이렇게 살다 죽는 것이 두려울 때 사람은 유서를 써야 한다. 이러다 끝내고 싶지 않다면 써야 한다. 나를 위해 밥을 지어야 한다. 오롯이 세상을 맛보며 살아가야 한다. 밥을 먹는다는 건 얼마나 인간적인 일인가. 사람만이 밥을 지어 먹는다. 식재료 본연의 형태를 바꾸듯 주어진 상황을 변화시킬 힘이 우리에게 있다. 한 번뿐인 인생이지만 적어도 세 종류의 삶이 있다. 처음 죽음을 알게 됐을 때, 죽음을 이해하게 되었을 때, 그리고 죽음을 각오하고 살아갈 때 그는 예전과 다른 세상을 산다. 죽음이 오면 나는 이곳에 없을 거라는 에피쿠로스의 말을 아무리 되뇌어도 여전히 끝은 두렵다. 언제 어떤 방식으로 끝날지 모르지만, 적어도 유서를 쓰고 난 후에는 나를 위한 이야기를 쓸 수 있다. 어차피 죽을 거라고 생각하면 고난이나 실패 따위는 별거 아니니까. 마지막까지 시작을 계속할 수 있게 된다. 한순간도 헛되이 흘려보내지 않게 된다. 한순간도 헛되다 여기지 않게 된다. 유서를 쓴다고 뭐가 바뀌었냐고? 고소공포증을 가진 내가 패러글라이딩을 체험하고 짚라인을 탈 수 있었다. 13년 간 다니던 직장을 그만두고 새로운 삶을 시작할 수 있었다. 어차피 죽음이 찾아올 거라면 언제, 어디서, 어떤 방식으로 일어날지 짐작조차 할 수 없는 거라면 무엇을 해보고 죽을지 정도는 선택하고 싶었다. 어떤 사람으로 살다 끝을 맞을지는 결정하고 싶었다. 이른바 ‘요즘 애들’은 나약하다고 하지만 그건 현대인 모두에게 해당되지 않을까. 삶에서 죽음을 거세당했다. 장례식장은 도시의 변두리로 내몰렸고 병원 영안실은 숨겨져 있다. 무수한 종교에 제물을 바치는 의식이 있는 것은 내세와 현세를 죽음으로 잇는 행위였고 죽음을 통해 신과 직접 이어지려는 열망이었다. 직접 사냥해 식량을 구하던 시절, 삶과 죽음은 연결되어 있었다. 지금은 극소수의 사람만이 ‘죽음’을 다룰 뿐이다. 대부분의 사람은 아무 죄책감 없이 ‘생산’된 ‘재료’를 구매한다. ‘닭을 잡아먹는다.’는 문장과 ‘치킨을 시켰다.’는 문장의 차이를 보면 느껴지지 않는가. 치킨을 시키며 살이 찔까 봐 걱정하는 사람은 있어도 닭의 삶과 죽음을 생각하는 이는 없을 것이다. 죽음을 ‘거세’당하며 우리는 진짜 삶 역시 ‘망각’한 것은 아닐까. 죽음이라는 자연스러운 과정을 잃어버리면서 삶의 주인이라는 당연한 권리도 상실했다. 죽음을 경험해 본 사람은 아무도 없지만, 모두가 작은 죽음을 연습한다. 오늘밤 잠들며 내일 아침 깨어나길 바라지만 확신할 수 없다. 오늘 신고 나갔던 신발이 무사히 집으로 돌아오리란 보장도 없다. 두렵다는 이유로 외면하는 진실, 언젠가 나에게 찾아올 끝을 겸허히 받아들일 때 시작되는 삶이 있다. 그 순간 그는 전혀 다른 세계의 사람이 된다. 피할 수 없으면 즐기라는 말을 삶과 죽음에 적용하면 달라진다. 영혼은 이루기 위한 삶에서 누리는 삶으로 포지션을 변경한다. make a will. make a life